开庭审讯:《马来人的困境》的反国族主义面向

- 登载于 时评/专栏

文 / 吴小保

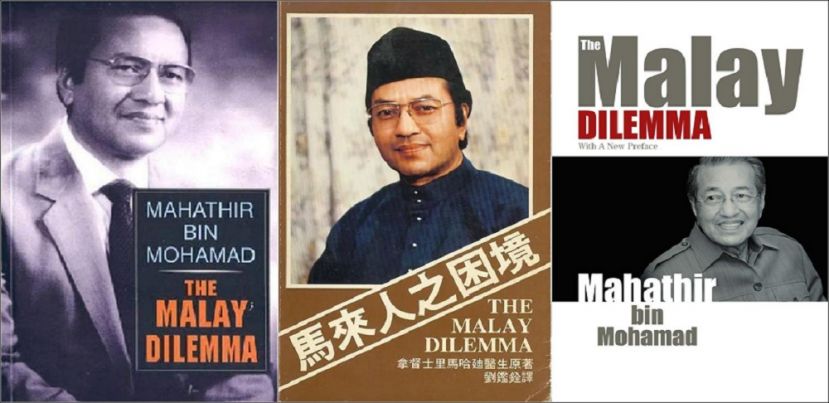

《马来人的困境》(The Malay Dilemma)是马哈迪在1969年五一三事件后出版的著作。虽然出版距今已有半世纪之久,却一点都不过时。书中的一些议题,在今日仍持续燃烧,其中不少思想更是主导著许多马来子弟。

因此,尽管《马来人的困境》是九十余岁的马哈迪的「少作」,却未随著岁月的流逝而失去其在思想精神史的影响力。在马哈迪破天荒二度任相后,对其早年之作进行批判性阅读,也显得更迫切与重要。因此,旧档必须重开,审讯必须开始,尽管只是在思想领域。

《马来人的困境》在当年出版后引起轩然大波,批评声如潮,特别是针对马哈迪的种族本位立场、否定跨族群阶级的正当性、内化殖民主义价值观等。无论如何,这本书也预示了在五一三事件之后,马来菁英对旧封建主义的元老派──以东姑阿都拉曼为主──的领导权感到极度不满,后者被认为延续了殖民地时代的「二元化」政策,把马来人保留在农村,华人却可在经济领域大展身手。这种愤懑之情,最终逼得开国首相在掌政十余年后黯然下台,并掀开日后马来资产阶级兴起的序幕。

也因此,马哈迪在《马来人的困境》出版之后,被马来青年热情追捧。据悉,当年仍是马来亚大学学生领袖的安华,就曾前往吉打拜访这位刚在选举中落败的民族主义者,在三十年后回忆时,形容那是「伟大的会晤」。

概括地说,《马来人的困境》核心观点很简单,马来人在自己国家处于落后,政府必须扶助他们,以便与其他族群平起平坐,然后才能进一步谈国族建构。在马哈迪的构思中,政府必须促使马来人城市化,并透过一些方法,让部分人先富起来,从而创造一个马来资产阶级,领导整个族群踏上强国强种的旅途。

马来人的被殖民耻辱

在马来世界,早在《马来人的困境》之前,已有人认真地分析过资产阶级的重要作用。1920年代中,印尼共产党理论家陈马六甲(Tan Malaka)在《群众行动》(Aksi Massa)就深刻地指出,印尼的革命运动相对于世界各地显得更加困难重重,关键在于殖民主义与外来族群(特别是华人)对当地经济的剥削,阻碍了印尼民族资产阶级的兴起。没有资产阶级,就没有知识阶层,反殖民运动的条件也因此受限。所以,反殖民运动必须与民族资产阶级合作,并在革命成功后对他们进行无产阶级的教化,完成结合阶级与民族双重路线的革命大业。

马哈迪当然不会与陈马六甲一般见解。马哈迪追求的彼岸是「物竞天择,适者生存」的资本主义世界,陈马六甲的天堂则是「各尽所能,各取所需」的共产主义乌托邦。但是,意识形态的差异,并不阻碍他们在某些观点上的一致性:马来人或印尼人的困境,主要是外来势力造成。当中自十九世纪中末开始大量涌入马来世界的华人,当地人对他们并没有什么同是天涯沦落人的情感。反之,华人被当地人视为殖民主义的勾结共谋者。这一类观点在当时,不分左右,相当普遍,即便在今天,恐怕也有不少支持者。

因此,当非马来人为了争取马来人的认同,而夸耀自己对当地经济与多元文化做出了什么伟大贡献。这在对方看来,恰恰是在提醒著他们,那段不堪回首的被殖民耻辱史。

而这位年届壮年的知识份子,并不满足于自艾自怜地重述这段耻辱故事,尤其在选举落败、五一三事件爆发后,他认为必须做出一些怎样的改变。他日以继夜地苦苦寻思,应该如何才能摆脱这铭刻在他们身上的民族耻辱?

《马来人的困境》正是他给出的答案。

资本主义与马来人

马哈迪,一如中国晚清的许多思想家,是个社会达尔文主义者,对「竞争」推崇备至,认为在弱肉强食的世界必须自强不息,才能在残酷的竞争中出人头地。竞争,对他们而言,是世界史的推进动力。这一思路与资本主义精神的某些面向相当契合。因此,不难理解,日后马哈迪有关新马来人(Melayu Baru)的表述,其核心内涵几乎等同于资本主义精神:一个人的成功,就是在世俗上取得经济成就,那就是企业家、资本家。

「新马来人」这个概念,是已故社会学家赛胡申阿拉塔斯(Syed Hussein Alatas)于1979年在新加坡的一次演讲中提出,指相对于迷信愚昧封建的「旧马来人」,「新马来人」是个拥有特定普世价值的理性主体,其中伊斯兰是理性化的重要思想资源。

马哈迪与赛胡申阿拉塔斯的「新马来人」的区别显而易见:对后者而言,马哈迪的「新马来人」,是个相对狭隘的概念,因为资本主义精神只不过是理性的一部分内容。而这样的「新马来人」,必然会因其内涵上的偏差,衍生各种问题,这包括下文会讨论的族内贫富悬殊。

基于肤色的保护措施

虽然马哈迪重视竞争,但是,吊诡的是,《马来人的困境》却是一部为扶弱背书的著作。书中前半部都在论证政府扶助马来人的正当性与必要性。

马哈迪认为,由于遗传与环境的因素,马来人先天上竞争力不及其他族群,特别是华人。比如说,马来半岛资源富饶,马来先祖不必劳心费力,就可以过著舒适日子。反之,中国人数千年来历经万难,在恶劣的环境中练就一副好身手,而这些才干都遗传给他们的子孙后代。马来人不可能在短期内迎头赶上华人,因此双方的竞争,处于不公平的起跑点上。为了确保国家和平,必先促进种族平等。要促进种族平等,政府必须推动创造机会平等的建设性保护措施。

「建设性保护措施」就是今天我们所熟知的马来人特权,这包括商业执照、奖学金等的分配,必须优先考虑马来人。在当时,马哈迪是这么表示的:「……我们不得不重谈给予马来人优待的基本原因,给予马来人优待,并不是要把他们置于优越地位,而是要把他提升到跟非马来人同等的水平。」

他也提到:「马来人并不为这种优待而自豪,他们也不因有像跛子一样受法律保护的『特权』而感到自豪。如果能够的话,他们愿意取消这些特权,但是,因为现实迫人,他们不得不把自豪感置于第二位。」

换言之,对他而言,这个保护措施是暂时性的,而非永续的,是为了他日双方在公平基础上相互竞争而设的。当然,我们知道,后来的发展完全不是这么回事,这一点稍后会讨论。在此先针对此保护措施,提出两个问题:首先,保护措施会否跟马哈迪念兹在兹的竞争相矛盾?其次,对特定种族的扶弱,有多大的正当性?

第一个问题不大,我们可以从许多左翼理论中找到机会平等的讨论,而且这也不必然跟资本主义的自由竞争相互违背。比较麻烦的是第二点,许多有关经济平等的讨论,都是建立在阶级而非种族集团。国家透过对弱势阶级提供协助,达到消灭贫困、拉近贫富悬殊的目的。

马哈迪的论述基础显然与此相悖,他认为保护措施必须根据肤色而非阶级。如此一来,无论是富裕或贫困,马来人都将从「建设性保护措施」中得益。贫困的非马来人则被排除在外,即便他们在经济上比马来富翁更为弱势。

另一方面,在实际情况下,被排挤的不仅是非马来人,即便真正的弱势马来人,也可能在官商勾结下遭到边缘化。这不是无的放矢,往后的发展已证实这点。

换言之,马哈迪所倡议的「建设性保护措施」,无论就种族或阶级来说,都会加剧贫富悬殊。富裕马来人将与贫困的马来人和非马来人的差距越来越大。

在马哈迪看来,富裕马来人与贫困非马来人的差距,将在总体上拉近马来人与非马来人的地位,而达到种族平等。书中他这么说道:「不用说,假如少数贫穷的非马来人获援助去接受高深教育,那马来人与非马来人之间的教育悬殊将会更大了。」

然而,这种观点显然有严重的毛病。姑且不论这忽略了真正需要得到帮助、却因肤色而被排除的群体,完全缺乏正当性;马哈迪所谓的种族平等,实际上遮蔽了族内贫富悬殊。在为只惠利部分人的保护措施辩护时,他指出:「所以这些少数富裕马来人的存在,最少使贫穷的马来人可以说:他们的命运并不是专服侍富有的非马来人。……马来大资本家的出现是必要的。」

换言之,种族保护措施在族内造成的不平等与不公平被种族的「荣耀」感所合理化。这种荣耀感相当虚幻,彷佛有了它,一切阶级问题自会迎刃而解。实际上它不过是幻术,蒙蔽人们的双眼。

国族建构的两个阶段论

必须指出,马哈迪大谈种族平等,有著更宏大的国族构想,这基本上涉及到国民团结、国民融合与国民性的塑造,也就是同化政策。在这两者之间,种族平等是先决条件,没有种族平等,就妄想谈同化。在促进种族平等的阶段期间,种族性政党任重道远;一旦达成种族平等的目标,种族政治自会消解,国民融合愿景在望。由于这个构想有著明显的阶段论色彩,姑且称之为国族建构两个阶段论。

两个阶段论,除了被马哈迪认为有逻辑上的必然性,在其他方面也颇具吸引力。

一方面满足马来人处于经济困境中被拯救出来的不安全感。另一方面,它在相当程度上修复殖民地前夕马来世界的同化机制,从而保证马来土地与文化的统一性,并不会因为吸纳外来移民而变质。

易言之,种族平等论处理的是经济落后的焦虑。同化论则处理文化消失的恐惧。两帖药方,安抚马来人的现代不安,光复黯然褪色的马来原乡世界。

无论如何,两个阶段论有个矛盾。在第一个阶段中,为了促进种族平等,必须区分你我,创造差异。但是,来到第二个阶段,却反过来要磨平差异,促进统一。在创造差异的过程中所激化的各方,如何在日后摒弃前嫌被统一起来?

马哈迪早已察觉这点,他说道:「要有平等,无者将得益,有者就损失,因此,在达致这个目标的过程中,以往的『和谐』关系势将出现紧张。一旦实现了平等,社会所受的压力和紧张将减缓,最终更可能达到和谐。到时仍会有冲突,不过,起码其中一个公认的根源应可消除。」

不得不说,这是个破釜沉舟的大胆做法,却也难免过于乐观。在一个两极对立的社会,所谓的种族平等已是众说纷纭的概念,马哈迪所认为的「平等」,在他人眼中却是「不平等」,这又如何可能消除社会压力?

第一个阶段的永续经营

此外,虽然马哈迪认为,在现代社会,宗教不是国民团结的必然条件,却援引各国例子,强调统一的语言与文化,是团结不可妥协的因素。另一方面,他也认为,马来语与文化作为国民性的核心,任何归化的公民,虽被赋予平等的政治经济权利,但无权更改国民性内涵。换言之,这是「一个国家、一个国族、一个语言」的国族理念。

不必说,这个理念在今天已不合时宜。但我们还是愿意仔细检验它,然后我们将惊讶地发现,即便从单一国族理念来看,《马来人的困境》并不如自己所宣称的,是一个国族主义著作。

在马哈迪看来,马来人是马来西亚的主体民族,而马来人特性,除了语言和文化,还包括伊斯兰。对他来说,无论是国民团结或归化的公民,只需要接受马来人的语言和文化,就可被接纳为社会的一份子,享有普遍的平等权利;在宗教上,则允许多元化。

然而,这一构想似乎暗藏危机。那些在语言和文化上选择同化却拒绝成为穆斯林者,将会形成穆斯林与非穆斯林的不同身份,在资源竞争的驱使下,以及在第一个阶段期间被煽动的种族政治影响下,恐怕族群之间的对立恐怕只会加剧,不会消失。

如此一来,两个阶段论最终只会停留在第一个阶段。扶「弱」的保护措施被永续化,同化则成为无法实现的甜言蜜语,永远的彼岸。

如果我们再结合马哈迪掌政期间,多次因内部权力斗争而试图透过炒作种族议题来转移矛盾,则我们可以肯定,无论是《马来人的困境》的内在思路的缺陷,或马哈迪的个人作为,都不过是在永续地经营著第一阶段。

因此,马哈迪在《马来人的困境》中苦苦思索得出的药方,只是预示了马来人支配权的诞生,而非召唤国族主义,后者与平等、自由、博爱等价值理念紧密相关。

【注】本文关于《马来人的困境》引文,出自刘监铨译的《马来人之困境》。

转载 / 当代评论