《戏棚》蕴藏地痞智慧 导演卓翔:岂止鬼故事这么简单

- 登载于 中国万象

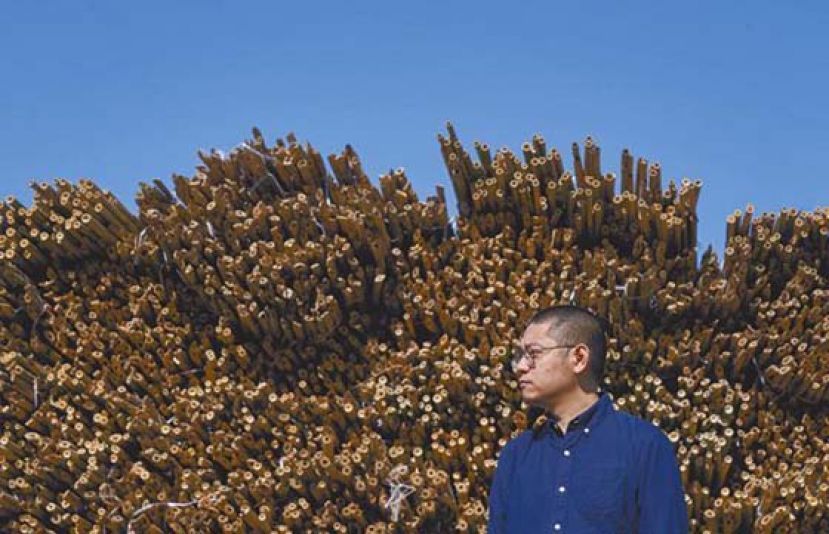

“伶人用身体去记录戏曲文化;围绕戏棚各个行当的人,他们虽不是主角,也用自己的技艺甚至生活方式,作一种行为纪录,每个人就像戏棚的每一跟竹枝,守护着一线梨园风光。”纪录片导演卓翔侃侃而谈,最后落了注脚,“倘若有天他们放弃了,竹棚就只能换成铁棚,新一代便完全不知道这延绵一百五十年的历史。”

继《乾旦路》、《一个武生》,卓翔的新作叫《戏棚》,以香港独有的竹建戏棚为主角,获提名本届金马奖最佳纪录片。洪圣诞、北帝诞、天后诞、太平清醮,热闹的贺诞及醮会期间,香港各区仍会搭建起戏棚:从一根竹、一条杉开始,不用一钉一铆,便可搭成容纳千人的流动剧场。

讽刺是,戏棚是戏曲这非物质文化遗产的实物载体,但普罗市民见戏棚就想起盂兰节、想起鬼,结果一见就兜路走,百年搭棚技艺隐藏都市,缓缓没落。

.jpg)

“戏棚在香港有150年历史,大陆早就禁了,但过去30年搭棚数量缩了四成,大澳最风光时一年有七八台戏,现在缩了一半。”卓翔说,香港原是渔村,渔民依赖神明保佑,昔日很愿意花费做戏酬神,他也是拍《戏棚》才知道香港有逾百间天后庙,戏棚这异类空间穿插其中,是港人酬神、看戏、耍乐的娱乐场所,现在约有40个地区有戏棚,对某些人有着不可抗拒的魅力。

因为《戏棚》,卓翔走访了九个不同地方的戏棚,拍下了一日一脸的香港仍保存的独特文化。

《戏棚》开首,就有这一幕:搭棚师傅在竹架中轻巧跳跃、舞绳弄结,无钉无瓦就搭出戏班专属的巍峨雕堡,最后在狂风中爬上棚顶插上旗帜,俨如宗教仪式。另一戏棚蒲台岛的峭壁之上,有伶人曾经跟卓翔说,试过八号风球在这凌空而建的戏台演出,唱念做打都感到风吹台动,又恐怖又刺激。

搭棚师傅们不少已年届六十,因为年迈的老板还坚持经营,他们出于道义也就继续搭戏棚。“做扎铁、搭工地好过啦,不用日晒雨淋钱又多一些,香港只剩两家专搭戏棚的家族企业了,搭棚比戏班的流失率更高。”

.jpg)

.jpg)

卓翔回忆难忘一幕,他在工作室剪片时,发现搭棚影像除风声杂声外还有人清唱粤曲,很诡异的配乐,后来发现是搭棚师傅边工作边唱吟神曲。“可想而知,在戏棚不只是主角与群众演员,无论是搭棚、领班、组织活动、舞台监督、衣箱甚至观众,他们本身都热忱戏曲,才会在自己岗位上默默付出,撑起了戏曲舞台一片天,令戏棚活起来,他们本身就是戏棚的根根竹枝。”

《戏棚》还出现过一位年届八十的老演员,每年演出神功戏的几天都以棚为家。“昔日交通不方便,戏班人多以戏棚为家,大家在同一竹棚下吃饭聊天,但这风景已不复再,老伯还是维持这个习惯,一个人在戏棚煮饭、睡觉、看书,戏棚予他不只一个舞台,还是家。”

.jpg)

.jpg)

发挥港式效能 搭竹拆棚是绝活

你看到《戏棚》是一出很安静的戏,效发Frederick Wiseman的叙事方式,抽起台前光芒,聚焦台后风景,被拍摄者不发一言,竹棚升起落幕。卓翔形容,戏棚是叙事载体,这是一出“有关职人的纪录片”。

戏棚的兴衰,直接反映香港的文化与历史变迁,是一部“民俗志”,这空间最吸引卓翔的是它蕴藏的地痞智慧。

“变形金刚式的衣箱,抽屉可以变个柜,放在旁边一块残旧的木板,原来是众人的烫衫板。多功能是香港地痞智慧的结晶,也只有活在狭窄空间的香港人,才会想到最悭位又容易运输的机关,发挥最大效能。”卓翔笑说。

拆棚也是学问。《戏棚》所见,铁片的阔度与竹与竹之间距离天衣无缝,铁片的索带一松,便一块块滑落地上,卷起回收下次再用,像魔术般的灵巧绝活也是百年经验的积累。

说起拍《戏棚》的初衷,卓翔倒带2009年拍摄《乾旦路》时,他跟随主角谭颖伦第一次走入戏棚,打开了神秘的潘多拉盒子。

“戏棚里面有很多细节,很神秘,好似进入另一个世界。因为大家连讲话语调都不同,变了旧香港《狮子山下》的口音,当他们穿起水衫水裤和化妆时,整个互动很有趣。”属于草根的戏棚犹如大牌档,看戏时又嘈音响欠佳,观众自出自入,又聊天又咬蔗,小朋友走来走去玩,但卓翔认为它生活感很强,可同时听到社区声音。“青衣和亚皆老街戏棚可听到飞机升降,蒲台岛风声更大,更贴近戏曲的原始模式,以前就算在宫廷也是在户外古戏台做戏,原始状态好有魅力。”

追溯香港的戏棚历史,或许更早于150年,只是未有资料证实。早期的戏曲与宗教有关,戏剧与神和宇宙沟通,戏棚在香港出现也是以祭祀功能为主。后来成为流动剧场的存在,像西方的马戏团成为一盘生意,但更多人不知的是,戏棚好市井,但地位崇高,一直是梨园的红馆。

.jpg)

俨如梨园红馆 “任白都唱过戏棚”

“任白、汪明荃、罗家英等都唱过戏棚,较年轻的演员能够被邀请到戏棚演出成为主要演员,才能证明得到行业肯定,就算在利舞台、新光戏院演出都未算有代表性,只有戏棚才是,因为你要在乡绅父老前表演,才算是一线名伶。”香港六七暴动后,港英政府着手去办西方艺术的文化活动,各区开始建室内剧场包括大会堂,戏棚的需求减低,现在已再没有由戏班营运的商业戏棚,往往只为了祭祀而建成,都是与庙宇、村落活动有关。

粤剧低潮时,神功戏养活一众演员,而戏棚的角色不断转变。

好像由1961年开始的青衣戏棚,每年农历三月十五真君诞及三月廿三的天后诞都会做棚戏,但更多市民是为了“扫街”而来,觊觎过百特色摊档和美食档,回味生炒糯米饭、嚤囉酥、臭豆腐、大菜糕、冰糖葫芦等港式怀旧小食。

西九华丽的戏曲中心今年初正式营运,《戏棚》却是戏曲中心委托的作品,前瞻之余不忘旧,源于已离任的茹国烈作背后推手与监制,委以重任予年仅36岁的年轻导演卓翔。《乾旦路》、《一个武生》,他一直关注与记录戏曲背后的边缘人的辛酸,正在筹备有关日本能剧演员的纪录歌剧。

.jpg)

.jpg)

迷上戏曲职人 “传承需要很大力气”

卓翔跟坊间的年轻人一样,接触粤剧只在电视东华三院筹款节目,看的都是唱烂了的折子戏。真正中毒,是在演艺念电影系时在剧院观赏白先勇的青春版《牡丹亭》。“当时我很纳闷,愤慨自己这么迟才知道戏曲是宝。我迷上的不仅是戏曲艺术本身,更是从事这门艺术的人。”

谈到拍摄的难度,导演分享:“不可以骚扰他们,后台是他们的神圣之地,没剧本也不可重拍,全天然的纪录,靠的是做好功课和随机应变。”

一直很喜欢《乾旦路》的英文名My Way。卓翔希望鼓励青年们勇敢走自己的路,就算偏锋、孤独,一心去行,总能另辟天空。

.jpg)

做一台戏究竟要付出多少?

卓翔说,早阵子他请小思老师(原名卢玮銮的教育家)来看《戏棚》,完场后导演问小思感受,被输送一阵死空气。小思老师一番思索后吐出:“以后不敢和人讲辛苦。从来我太轻易讲辛苦,以后不敢,看过《戏棚》才知道很多事不是理所当然,传承需要很大力气,也需要很多智慧。”

卓翔在面书引述已故伊朗导演阿巴斯基阿鲁斯达米(Abbas Kiarostami)的一句话:“我觉得自己是一棵树,树不意识有义务要为地球做些甚么。”

作为记录者,卓翔不自觉也成了戏棚其中一条木杉,默默地在快速变迁的社会中,速写可能消失的风景。