香港原名Heong Kong是条围村? 从开埠初期人口普查寻找消失的香港村

- 登载于 中国万象

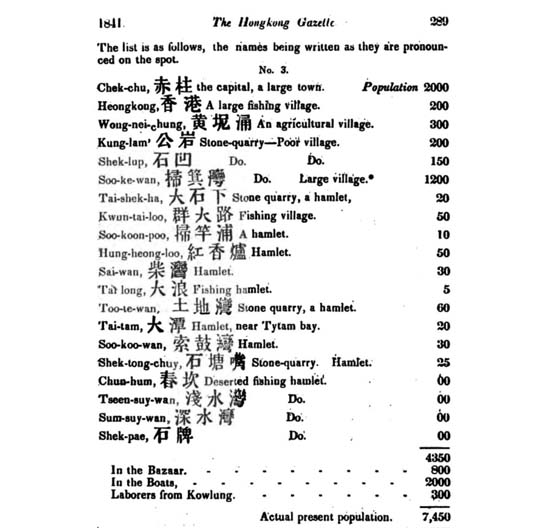

“香港由昔日的小渔村,变成今日的国际大都会……”相信香港人对这句话并不陌生,然而变成国际大都会后,那些小渔村到哪里去了?1841及1842年的《香港宪报》均刊登了开埠初期的人口普查,发现当时赤柱是香港人口最密集的地方,另外还有香港村、红香炉、黄泥涌、石塘嘴等现时已经消失的村庄。城西关注组成员张朝敦觉得:“作为香港人,当然希望大家会去了解这个地方的由来,因为要了解这里的历史,才会对这个地方有感情。”

1. 赤柱:曾是香港的首府

根据1841年《香港宪报》刊登的人口普查,当时香港岛各村落人口只得大约7,450人,而赤柱便占了其中2,000人,是香港岛人口是多的村庄;至1842年,赤柱人口已膨胀至3,000人。而整个维多利亚城人口也只得8,181人。为何赤柱会成为香港岛人口最多的地方?

张朝敦指,1841年时,有外国人来香港,记录香港岛有三间庙,其中一间便是赤柱的天后庙。天后作为祈求出海平安的神祗,多由信众筹款兴建,因此能在开埠前便建有一座大庙,证明那时赤柱已有很多人聚集居住。

事实上,由于清朝时海盗横行,因此清廷于沿海地区设置不同的营汛,当中赤柱便是其中一个汛站。由于汛站驻有官兵,相对上较安全,因此人们便围绕赤柱发展起来。英国未进入香港之前,赤柱更曾是香港的首府。张朝敦指:“根据记录,当时在赤柱买一间屋要$400,要知道在那个时候$400并不便宜。”

后来随着香港发展,赤柱开埠前及开埠初期的建筑大多遭到拆除。例如1841年英军登陆赤柱后,便马上在赤柱建设一个军营,军营在后来被拆卸;但1998年,政府把与赤柱军营同期兴建的美利楼(同样属开埠初期的军事设施)重置于赤柱广场。除此之外,现时赤柱旧警署旁的界限里有一款弯曲的石渠,张朝敦指,“1860年代已有文献记载这款石渠,石渠由街头一直延伸入赤柱市集深处,可以见到当时这里已是一个相当繁荣的市集,否则不会兴建这么长的石渠。”

2. 香港村:香港名字的由来

1841年,《香港宪报》的人口普查提到“香港(Heong Kong)”,旁边以一行英文注“A large fishing village(一个大渔村)”,这个“大渔村”当时有200人,至1842年则增至300人。香港村位于黄竹坑香港仔隧道附近,位置大概是现时旧围村所在的地方,但180年间,香港村为何变成了旧围村?

张朝敦说,“香港村”很有可能就是“香港”名字的由来。他从1859年一份关于香港村校的文献(《Few Notices on the Extent of Chinese Education and the Government School of Hong Kong》)中看到一名洋人学官在巡视香港村时,记录了村长跟他说:“由于山河两岸的芳草散发出香气,所以把这个地方称作Heongkong(香江)。”张朝敦认为这个记录十分重要,“因为以前一直由外国人去讲香港的名怎么来,但这个是由香港居民亲口讲述为什么这里叫香港。”

“我都不知道这里有多久历史,但英国人未来之前就已经有这条村。”旧围村居民李树平(88岁)笑说。他在1949年从大陆逃来香港,在旧围村已居住了72年,见证旧围村的变化。他印象中,他刚来时,香港村是一个过千人的村落。村庄下方直至香港仔隧道一带全都是种菜养猪的田。那时村庄还未有水,村民就自己搭一条一千多尺的喉,由山上一直延伸至山下,村民就吃这些泉水。后来每到台风季节,每家每户都遭殃,李树平便到民政署去质问:“为什么我们这条村这么多人都不供水给我们?连水喉都不给一条我们?”后来便真的在村内搭了一条水喉。

李树平又走上山坡,指指山坡上一个石屎及铁皮建成的破旧构筑物,铁皮门上淡去的墨水写着“公共厕所”,里面当然已经荒废良久,长满了杂草。李树平指,这个公厕也是他在70年代争取回来的,以前这里没有公厕,居民去厕所成为一大问题,公厕建成后,村内上千人都来这个公厕。以前公厕旁边有一个大水缸,让人如厕后用勺一桶水冲厕。后来家家户户都有厕所了,这个公厕就荒废了,旁边的水缸亦不知去向。

李树平说“旧围”时,发音是说“旧位”,指旧的位置。这是由于1970年代,政府打算兴建香港仔隧道,便收回旧围村山坡上方约一半的土地,让那些居民上楼。同时又有部份居民搬至山坡下方,与旧围村隔一条香港仔隧道的位置,因而形成“新围(位)”,而旧有的村庄便成了“旧围(位)”,至此,旧有的香港村已发生了天翻地覆的变化。

3. 红香炉:曾代表香港的天后庙

1841年的人口普查中有一个称为“红香炉”的地方,只得50人。但张朝敦说,“红香炉”这个名字原来很重要。传说以前有一个红色的香炉从海上飘来现时天后附近海域,人们觉得很神奇,于是就在该设置一个祭祀的地方,后来建成今天天后的天后庙。

由于“红香炉”在意义上十分重大,因此清朝时期说起香港岛,主要是把香港岛分作四个部份,东北一带叫红香炉,东南称赤柱,西南是香港,西北一带则作群带路。有部份地图,例如1744年的《海国闻见录》、1811年的《广东通志》,更直接以“红香炉”代表整个香港岛。而“红香炉”一名的消失,已难以稽考,但张朝敦指1857年《香港宪报》中提到维多利亚城边界时,会在红香炉后方加注“Joss House”,指现时的天后庙,即是慢慢用“天后庙”去取代“红香炉”。

张朝敦推测,以前的红香炉村大约位于以前的大坑古村位置,即现时的位置。张朝敦指,1838年时,有一名外国人从九龙乘艇过香港岛,他所到之处都会画一幅板画,张朝敦指,由于他所画的板画中看到尖沙咀大包米及土瓜湾山,从角度上而言很大可能是从红香炉看过九龙。根据那位法国人的描述,该处是一个只有数十人的村庄,与开埠初期的人口普查数据吻合。另外,法国人又指他沿着山路进入村庄时,右手边有一条河,左手边则有碎石,又与1930年代大坑古村的情况相近。因此推测红香炉村则是后来的大坑古村。直至1910年,大坑古村那块地卖给了地产商,后来建成今天的光明台,而迁拆大坑古村前,又在前方兴建新的楼房安置村民,就成为了今天的新村街。

4. 黄泥涌村:因村民抗争而较迟被灭的村庄

1841年人口普查内另一条现时已经消失的村庄是黄泥涌村。黄泥涌当时是一条有300人的农村(agricultural village),后来为何消失?

张朝敦站在交荫街一条后巷,拍拍后巷内的石墙指,那些1920年代末建成的石墙,正正见证了黄泥涌村的淹没。张朝敦指,黄泥涌村地势上本来就低,后来政府在跑马地兴建马场,马场就在黄泥涌村的对面,“黄泥涌村第一排屋与马场之间隔着一大块农田,你想想无敌大马场景,竟然被村民用来耕田,政府当然垂涎这块地。”于是政府在1910年代收回这块农地,在黄泥涌村与马场中间兴建了一排西洋大屋。

大屋建成后,黄泥涌村地势便呈了凹陷形,每逢雨季都会水浸。直至1920年代尾,政府正式收回黄泥涌村,“和其他开埠初期就存在的村相比,黄泥涌村算是撑得比较久,当然因为村民有抗争过,和政府斗智斗力。”张朝敦说,黄泥涌村村民是比较有识见的一群,例如早在1870年时,他们已经写信给港督要求为村校增添一名英文老师,令当时全香港得三个地方有英文老师,其一是中央书院,其二是香港仔村校,第三间就是黄泥涌村校,但黄泥涌的学生最少,只得20个。无论如何,1920年代,在村民与政府的角力之下,村民最终成功争取到原区安置。

5. 石塘嘴:维多利亚城向西发展的结果

1841年,石塘嘴是一个只有25人的村庄及石矿场(Stone quarry)。而石塘嘴之所以叫石塘嘴,“就是因为开埠时开山劈石,采得石多,地势凹了进去,于是出现了一个塘。”

张朝敦展示一张开埠初期的地图,地图显示,在现时山道与德辅道西交界的位置,当时应有100尺高,即约8层楼高。若站在山道天桥底下,一直至天桥上的广告牌位置,以前都是石矿来的。

“而维多利亚城的发展趋势,就是由中环开始,不断向西发展,沿着皇后大道两旁建屋。当中环、上环、西营盘一带都膨胀后,政府便把采石后凹下去的石塘嘴发展起来。”张朝敦说,而从一张1880年的照片亦可见到,当时山道两旁是筑满了村屋及寮屋的。直至1900年代,政府在现时加伦台位置兴建唐楼,30年代加伦台发生煤气管爆炸,多人丧生。

在现时山道与德辅道西交界的位置,当时应有100尺高,即约八层楼高。若站在山道天桥底下,一直以天桥上的广告牌位置,以前都是石矿来的。“你就知道开埠后开采了多少石。”

6. 群带路:被维多利亚城吞噬的村庄

1841年人口普查中还有一个渔村(fishing village)称作“群大路(群带路)”,只有约50人。传说英军初登陆香港时,得到渔妇陈群由赤柱引路至香港北部,因而出现“阿群带路”的故事。故事真伪无法考究,但张朝敦觉得“群带路”不是一条像群带的路,而是一条村。

1844年《An Aide-de-camp’s Recollections of Service in China, A Residence in Hong Kong, and Visits to Other Islands in the Chinese Seas》中提到群带路是被维多利亚城吞并。另外在域多利道或大潭水塘附近发现的里程碑上,刻着?“VICTORIA 5 MILES”,下方有中文写“群带路十八里”,“因此群带路应是Victoria的中文名。”张朝敦说。

“因此可以理解自从有维多利亚城后,群带路就消失了,我们很难从文献或地图找到群带路的真实位置。”例如1866年《新安县志全图》只笼统指出尖沙嘴对岸就是群带路,所以群带路村应是位于中环至湾仔一带的地方。