这些网红博物馆如果再不去,你就落伍了!(下篇)

- 登载于 中国万象

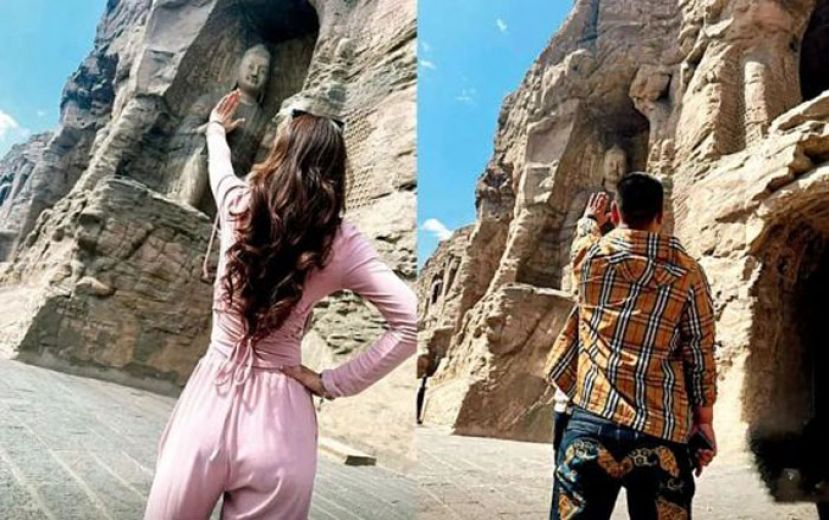

“来,give me five”,最近短视频平台上有个火热的视频,在云冈石窟,游客纷纷举起一只手,不知道的还以为在举行什么神秘仪式,这其实是今年刚兴起的最新许愿方式──借位拍摄和大佛的击掌留念照,用跨越千年的“一言为定”,企盼一切皆安。最初想出这点子的人早已无迹可寻,击掌拍照却借着新媒体的传播效应,很快成为潮流。

国家重点研发计划首席科学家、南京大学创意产业研究中心主任周凯也看到了视频,他觉得这是典型的互联网“参与文化”渗透到了线下:“社交媒体平台的兴起为年轻人搭建了展示个性和创造力的舞台,随着数字原生代年轻人的成长,他们对于传统文化的接受和表达有着自己独特的视角和方式,绝不会甘心仅做一个被动的观众,而是要当参与者甚至设计者乃至导演者,通过这种个性化的表达来彰显自己的文化态度和一种社会身份的认同。”

于是,打卡博物馆时发现能够与自己产生交互和共鸣的文物,几乎成为年轻人最爱玩的打卡新模式,他们用这些文物进行“二创”,不但在千年历史中探索传奇奥秘,还要在其中“找自己”──“我不理解”“不想上班”“丑拒”……他们总能从形形色色的文物中准确找到那张可以做成表情包的脸,底下的评论一概是表达共情的“戳中笑点了”“简直是我本人”…… 文物保护是严肃的,文物欣赏却可以是活泼的。

这些符合互联网传播逻辑的内容,在各个平台飞快复制传播,这让一些原本不起眼的文物、艺术品和不那么知名的博物馆迅速“被看见”。最典型的大概要数“无语菩萨”,那原本是景德镇中国陶瓷博物馆的沉思罗汉,是瓷器艺术大师曾龙升在上世纪三四十年代所作的《釉下加彩十八罗汉塑像》其中一件。由于面部表情生动,先是成为代言“无语”的表情包,后来又被网友进行大量二创,现在“无语菩萨”为景德镇中国陶瓷博物馆吸引了大量人气,甚至成为景德镇新的城市名片。

互联网原住民们接触、理解历史文化的轻松幽默,被绝大多数文博人理解和包容,甚至积极主动地拥抱。山西博物院副院长赵志明没少在网络上看到年轻人用博物院里比较喜感的文物形象进行二创,有些让他感觉“脑洞”挺大。“只要不是恶意的歪曲和丑化,就没问题,年轻人的脑洞大开首先是因为一件文物让他产生了共鸣和兴趣,这就是热爱的第一步。”他对《中国新闻周刊》说。

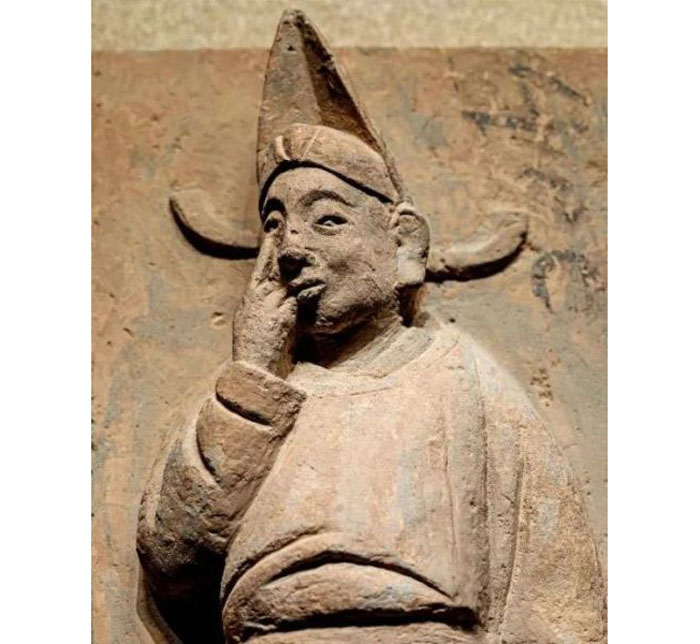

不久前,山西博物院一尊原本不起眼的陶俑突然走红,因为他用一根手指翻眼皮的样子被网友做成表情包,配上旁白:略略略。山西博物院文创团队因此受到启发,没多久,文创店里就出现了一款印章,图案正是这尊陶俑,上面还配上了“略略略”三个字。

一直研究文旅产业、数字科技和文化创意的周凯,感觉博物馆的整体形象明显不再高冷,而是越来越亲民。最近5年,他常带自己的博士和硕士到博物馆里上课,在他看来,博物馆的开放和包容不仅体现在拥抱新型传播方式上,他们似乎也在积极利用最新的科技手段,不仅极大地扩展了博物馆的受众范围,也使得博物馆的文化内容变得更加生动有趣。

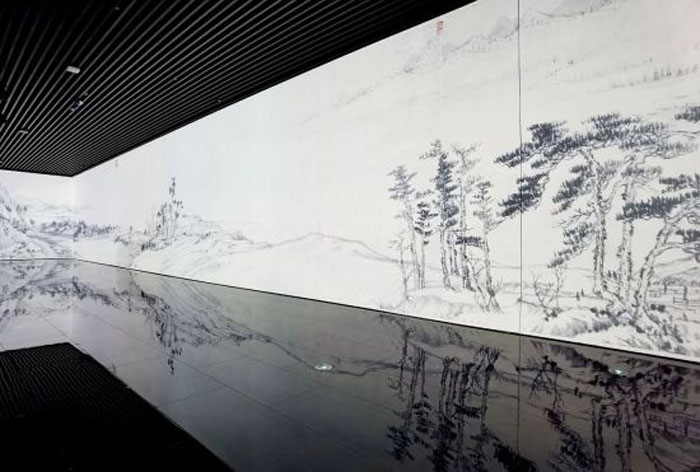

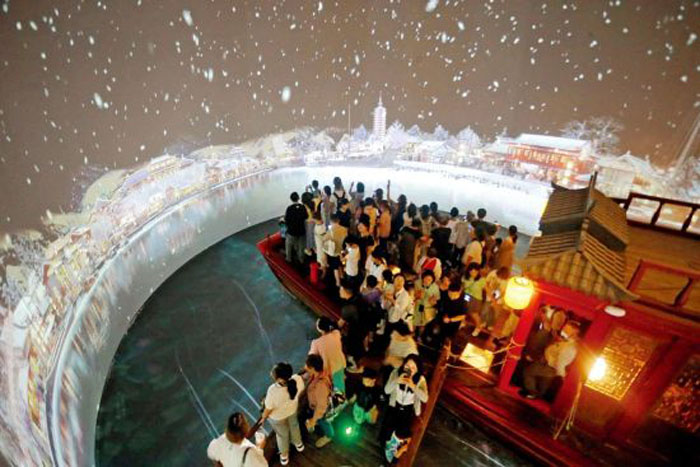

来过浙博之江新馆的人都知道,在四楼“富春山居馆”的沉浸式数字交感剧场,国宝《富春山居图》数字画卷被铺陈在巨大的包围式屏幕上,坡岸水色,远山隐约,渔夫垂钓,野凫游于水面……全部动了起来,徐徐展开于观众面前。三楼的海洋文化馆,最常看到的场景是一群小朋友争着挤上一条“船”的甲板,其实甲板是投到地面的投影,在其上,可以身临其境地感受面前巨大曲面屏制造的“惊涛骇浪”。模拟船员寻找北斗七星的设施就连大人都玩得很开心,独立船头,转动船舵,面前的星空也随之变换,仿佛自己真的是寻找新大陆的舵手。

周凯告诉《中国新闻周刊》,虚拟现实技术从根本上改变了文物的真实感,观众从观看的静态形式转变为体验的动态形式,人本身成为一种媒介,时间和空间的界限都被消弭。当不再有边界束缚,这个系统中的一切人、事、物都彼此相连,在这样的信息网络中,无所谓中心与边缘,每个人都是信息的接收者和创造者,人们在信息的获取与创造中获得沉浸感体验。

沉浸理论的提出者、匈牙利著名心理学家米哈里·契克森米哈赖在20世纪70年代就曾说,当人们进入这种状态,会忘我、忘记时间、忘记其他所有不相关的东西,获得极高的幸福感和充实感。今天的心理学,称之为“心流”。

如今,无论走进哪个高人气博物馆,观众几乎都会在大量AR、VR、文物3D建模、游戏互动体验等新技术的运用中,体验到沉浸感。文物变得更加鲜活可触,花样翻新的博物馆叙事方式不断出现。在周凯看来,文物和博物馆的数字化转型是一个必然趋势,不管是传播层面还是技术层面。最近,他在曲阜挂职,也带着团队尝试了文物和数字技术的结合,在孔庙万仞宫墙上,采用全息3D投影技术打造了《大哉孔子》光影秀。

“感觉自己萌萌哒”

从严肃走向亲和,当年打头阵的是全国博物馆的“老大哥”──故宫。2014年8月,故宫淘宝在公众号上发布了一篇名为《雍正:感觉自己萌萌哒》的文章,其“无厘头”的表述方式引起了极大反响,之后故宫运营抓住了这个梗,推出“朕就是这样汉子”折扇、冷宫冰箱贴、容嬷嬷的针线盒、“六百里加急”行李牌等文创产品。用文创将故宫文化以一种诙谐有趣的形式表现出来,原本高贵严肃的皇室变得古灵精怪,网友们开始了解到不一样的故宫,吸引了一大批粉丝。

山西博物院院属文创公司总经理姚香告诉《中国新闻周刊》,文创的概念在国外博物馆早就有,但是最早尝试并把文创IP做到尽人皆知的,故宫是第一个。在那之后,全国博物馆的文创项目风风火火地展开了。

河南博物院开辟出“在家考古”的赛道──戴上白手套,将圆柱形土块表面用水润湿,拿起精巧的“洛阳铲”,把外围泥土一点点铲开,挖出“宝物”,再细细扫去浮尘,青铜器、元宝、铜佛、铜鉴、银牌等,慢慢呈现出原貌,这是在2020年底火爆出圈的“考古盲盒”。“通过体验考古学家的乐趣,理解文物,加深人们对历史和考古的认识”,河南博物院院长马萧林告诉《中国新闻周刊》,这是推出“考古盲盒”的初衷。他觉得,考古和文物都不该待在象牙塔里,而是应该主动与民众走近。

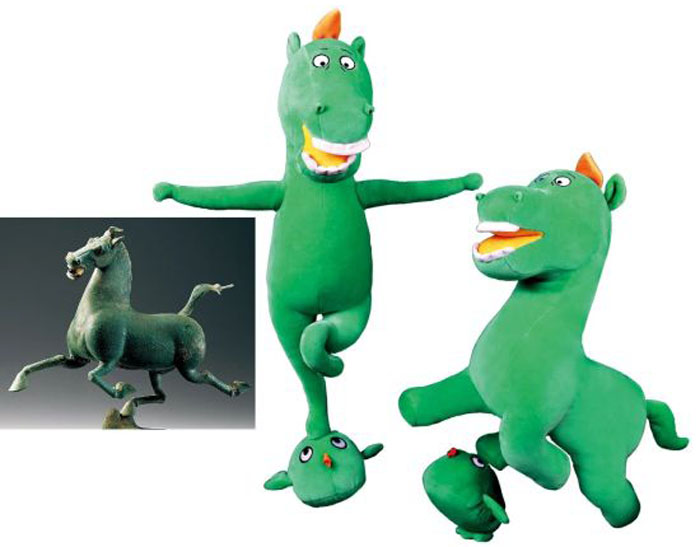

那么,从一个严肃文物衍生出的产品能和观众走得多近呢?2022年6月,一匹被网友评价“丑出天际”的绿马公仔突然在各社交媒体刷屏:说是马,似乎更像驴,龇牙咧嘴,还有点斗鸡眼,脚下踩着一只“愤怒的小鸟”。谁也没想到,它虽然看上去像个玩笑,但实为正儿八经的官方出品──甘肃省博物馆(以下简称“甘博”)推出的文创玩偶,推出不久就迅速在线上、线下全部售罄,人气远远超过了其原型──国宝级文物东汉青铜器“马踏飞燕”。

“小绿马”凭什么“实力圈粉”?有人说因为它“看上去不太聪明的样子”直击年轻人的心坎,总之它凭一己之力,让甘博文创中心抖音官号粉丝短短几天从100多人上涨到8.5万人,来现场打卡的更是络绎不绝。

甘博文创中心负责人崔又心对《中国新闻周刊》回忆,团队在2020年就以“马踏飞燕”为原型创立了“神马来了”系列IP,先后开发出30多种文创产品。作为文创开发者,他们必须全方位研究文物,她和团队里的小伙伴都发现,铜奔马最常被观众看到的侧面身姿矫健有力,但每每从正面观察铜奔马时,他们总会被它歪嘴龇牙的样子逗笑,觉得“它正脸其实挺魔性的”。

那时,虽然文博界的文创产品也会向可爱和萌态方向设计,但总体还是走美观路线,崔又心和团队商量后,决定在产品的趣味性、魔性甚至搞怪的方向下下功夫。经过几次修改,文创团队一方面还原它的头部轮廓,保持它凌空飞跃的姿态,另一方面突出大板牙和些微的斗鸡眼,强化了逗趣特点,马脚底下的飞燕则被设计成了呆萌委屈的无辜样子。

崔又心想到了“小绿马”会有人喜欢,但没想到能成为爆款,刚走红的时候,连文创办公室的样品都被拿走,“就差我自己去踩缝纫机了”。随后,甘博飞快意识到了这一“流量密码”,紧接着应网友“催更”开发了钥匙扣和挂件,而且带头“整活”,一系列以绿马为形象的魔性音乐、视频再一次将绿马推向热搜榜单。同年7月底发布的绿马家族新成员“绿马乐乐”中,“飞燕”被彻底独立出来,一番操作,绿马至今仍是文创圈最具代表性的产品之一。

一个玩偶成功勾起了人们对甘博的好奇心,也吸引越来越多的人接触和了解甘肃的历史文化,助推甘肃成为那年夏天旅游热度较高的省份之一。文创能够拉近博物馆与“Z世代”之间的距离,反哺文物、博物馆,还能拉动当地的旅游经济。自此,各个博物馆开始加大力气探索传统文化与现代生活的结合点,用文创产品建立与观众之间的联结,花样百出的文创遍地开花,不断成功进入年轻人视野,也进了他们的购物车,文创产品渐渐成为一个城市的“特产”和伴手礼,推动了全国“博物馆热”的持续升温。

当文物不再是展柜里冰冷的物件和毫无情感的文字,而是能用来自我表达的载体,可触摸,可亲近,可沉浸其中,可融入生活,那么我们就会与它产生长久的联结,它也会成为吸引我们更多走进博物馆去看、去感受、去理解文物背后初始背景的动力。那么博物馆,也就完成了它的使命,无论是今年国际博物馆日所说的“博物馆致力于教育和研究”,还是往年所说的“可持续性与美好生活”,这都是博物馆存在的意义。